Atrás del Cerro del Pueblo: la epopeya de la colonia Francisco Villa

...Saltillo seguía su curso, pero algo se movía atrás del Cerro del Pueblo. Mientras algunos hablaban de urbanismo desde los escritorios, nosotros lo vivíamos desde el polvo. En agosto de 1981, se entregaron oficialmente los terrenos: ocho mil pesos por lote, pagaderos en mensualidades de doscientos. No era una dádiva. Era un pacto. Un acuerdo ético entre ciudadanía organizada y un gobierno sensible.

I. El grito que abrió la tierra (1979–1981)

Hay colonias que nacen por decreto, otras por diseño. La Francisco Villa nació por necesidad, por coraje, por memoria. Nació como nacen las verdaderas epopeyas: desde abajo, desde la entraña de la tierra, desde el grito colectivo que no pide permiso, sino justicia.

Atrás del Cerro del Pueblo, donde el viento arrastra polvo y sueños, se levantó una comunidad que no solo buscaba techo, sino dignidad. No era una colonia más: era una declaración de principios. Un acto de fe en la organización popular. Un manifiesto urbano escrito con fogones, croquis y marchas.

La Francisco Villa no es solo un asentamiento. Es una escuela de ciudadanía.

Un archivo vivo de lucha. Un territorio sembrado con esperanza y regado con convicción.

Todo comenzó como comienzan las gestas: con un rumor que se esparce como semilla al viento, y una urgencia que arde en el pecho. Era 1979. Decenas de familias sin tierra —obreros curtidos por la jornada, trabajadoras domésticas invisibles pero esenciales, jóvenes sin más horizonte que el de la renta y la vecindad— escucharon que en la colonia Landín había un predio disponible. No llegaron por capricho. Llegaron por necesidad. Por dignidad. Por el derecho elemental de habitar.

Saltillo crecía, sí, pero crecía desigual. Mientras al sur se levantaban fraccionamientos privados con banquetas de concreto y promesas de exclusividad, miles de familias sobrevivían hacinadas, sin servicios, sin certeza, sin suelo. La ciudad se expandía, pero no para todos.

Fue entonces cuando Jorge Palacios, joven luchador social, llegó a buscarme a la Escuela de Arquitectura. Me habló de un grupo de familias que se habían asentado en los terrenos donde antes operaba la empresa minera MACOCOZAC. Una persona que se decía propietaria les había permitido instalarse, lote por familia. Me invitó a conocerlos. Tomé mi Datsun rojo, mi maletín, y las ganas de apoyar en lo que se pudiera.

Llegué al atardecer. Los colonos habían encendido un fogón. Me hablaron de sus vidas, de las rentas que los ahogaban, de los baños compartidos en vecindades estrechas, de los hijos que crecían sin espacio ni certeza. La noche cayó, y decidí quedarme. Dormí en mi carro, rodeado de humo de leña, esperanza y necesidad. Pensé en cómo ayudarles. Sabía que no sería fácil. Dos años antes, en Meza de Arizpe, un intento similar terminó en enfrentamiento: heridos, detenidos, represión. No queríamos repetir esa historia.

Era noviembre de 1979, y el sur de Saltillo hervía de dignidad. Más de 180 familias nos organizamos. No era una invasión, era una fundación ética. Queríamos construir un espacio digno, con nuestras manos, nuestras historias y nuestros sueños.

Al día siguiente llegó Samuel Peña, ingeniero de la Universidad Autónoma Antonio Narro. Su presencia solidaria confirmó que aquello ya no era solo una ocupación: era un movimiento social.

El gobernador era Oscar Flores Tapia, hombre de carácter duro. Pero el presidente municipal, Enrique Martínez y Martínez, era alguien a quien conocía desde mis días como estudiante y dibujante en el Catastro del Estado. Con él, había posibilidad de diálogo.

Decidimos actuar con estrategia. No queríamos repetir Meza de Arizpe. Queríamos dignidad, no confrontación.

27 de noviembre de 1979

Marchamos por las calles más importantes de Saltillo al grito de “El pueblo unido jamás será vencido”. No era solo un canto: era una declaración de principios. Frente a la Presidencia Municipal, nos plantamos con respeto y firmeza. Enrique Martínez y Martínez salió a dialogar, acompañado por el representante del gobernador, Juan Pablo Rodríguez. La ciudad nos escuchaba.

28 de noviembre de 1979

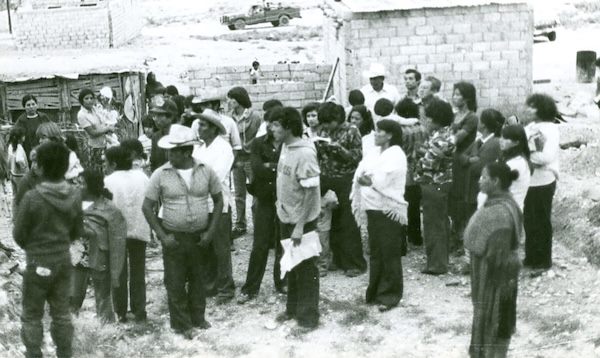

Nos reunimos en la Presidencia Municipal. Fue una jornada intensa. Finalmente, 100 representantes de nuestras familias acordamos desalojar temporalmente el predio, con plazo hasta el viernes a medianoche. A cambio, el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado se comprometieron a conseguir un terreno para cada familia. Desde la Escuela de Arquitectura, elaboramos estudios socioeconómicos y un plan urbano participativo. No era solo un plano: era una propuesta de vida. Lo hicimos con rigor técnico y profundo compromiso social.

Lo que pudo haber sido un desalojo violento se transformó, contra todo pronóstico, en diálogo. La presidencia reconoció lo evidente: no éramos invasores, éramos ciudadanos sin techo, pero con historia, con voz, con causa.

Así comenzó una travesía de dos años. Cada domingo, como ritual de esperanza, nos reuníamos en Campo Redondo, frente al lago de la Unidad Deportiva. No había certeza jurídica, pero había certeza ética. En los salones de arquitectura, entre croquis y café, se gestaba una ciudad distinta: tejida desde abajo, desde la entraña misma de la necesidad.

Arquitectura como espacio solidario

De diciembre de 1979 a agosto de 1981, cada domingo a las 12 del mediodía, nos reunimos en las aulas de la Unidad Campo Redondo. Revisábamos opciones, alternativas, tocábamos puertas, escribíamos cartas. A veces la desesperación nos llevaba a los pocos diarios de Saltillo, buscando que la palabra escrita nos abriera caminos.

23 de julio de 1981

El alcalde Martínez y Martínez anunció públicamente que se entregarían 180 lotes de terreno a igual número de familias de la Unión de Colonos “Francisco Villa”. La ceremonia se programó para el 1 de agosto. La noticia corrió como fuego entre los fogones. La promesa estaba por cumplirse.

1 de agosto de 1981

Ese día no fue solo un acto administrativo. Fue una celebración de la resistencia. En el Cerro del Pueblo, el Ayuntamiento entregó los terrenos con servicios básicos, de forma gratuita. Las familias recibieron sus lotes con lágrimas, con abrazos, con la certeza de que la lucha había valido la pena. Yo estuve ahí, viendo cómo la memoria se convertía en tierra, cómo la dignidad se volvía cimiento.

Estábamos en pleno monte, con el corazón en la mano, pero ahora sí, manos a la obra. A poner en práctica lo aprendido en la Escuela de Arquitectura y en la vida misma. El reto de convertir el cerro en hogar no era fácil, pero con el recuerdo de mis ancestros que en la Laguna dominaron al desierto, empezamos a construir ladrillo por ladrillo, block por block, mezclando cemento con arena, corazón y vida.

Y ahí estaban los niños, preguntando con ojos de ingenuidad y esperanza:

“¿Y aquí me vas a construir mi casa?”

Me motivaban sus gestos para seguir adelante, luchando contra los molinos de viento.

Sus voces eran brújula. Sus miradas, cimiento. Cada pregunta era una promesa que no podíamos traicionar.

Como dicen en el barrio: “a lo que truje chencha”. Y ahí estábamos todos, con manos temblorosas pero decididas, con herramientas prestadas y sueños propios, levantando muros que no solo eran de block, sino de memoria y porvenir.

Saltillo seguía su curso, pero algo se movía atrás del Cerro del Pueblo. Mientras algunos hablaban de urbanismo desde los escritorios, nosotros lo vivíamos desde el polvo. En agosto de 1981, se entregaron oficialmente los terrenos: ocho mil pesos por lote, pagaderos en mensualidades de doscientos. No era una dádiva. Era un pacto. Un acuerdo ético entre ciudadanía organizada y un gobierno sensible.

Habitar la memoria

Habitar la memoria no es mirar hacia atrás con nostalgia. Es caminar con los pies en el polvo y el corazón en la historia. Es saber que cada ladrillo levantado en Francisco Villa no solo sostiene un techo, sino una promesa hecha entre generaciones.

La memoria no vive en los archivos. Vive en las banquetas trazadas con esperanza,

en los fogones donde se cocinó la dignidad, en los ojos de los niños que preguntaban con ingenuidad: “¿Y aquí me vas a construir mi casa?”

Habitar la memoria es reconocer que el territorio no se hereda, se conquista con ternura y lucha. Es entender que cada plano dibujado en Campo Redondo fue más que técnica: fue poesía urbana, fue pedagogía popular, fue arquitectura del alma.

Es recordar que hubo noches sin certeza, pero nunca sin convicción.

Que hubo domingos de espera, pero también de encuentro.

Que hubo gobiernos que escucharon y comunidades que supieron hablar con firmeza y respeto.

Hoy, cuando camino por la colonia Francisco Villa, no veo solo casas. Veo relatos. Veo heridas que se hicieron cimiento. Veo el grito que abrió la tierra y la convirtió en hogar. Veo a los niños que preguntaban, ya adultos, construyendo futuro para otros. Veo que la memoria no se guarda: se habita, se honra, se transforma.

Porque atrás del Cerro del Pueblo, no solo nació una colonia. Nació una forma distinta de hacer ciudad: desde abajo, desde adentro, desde la vida misma.